コラム

メディア環境研究所

メディア環境研究所×西日本新聞社 対談 「生活者との新たなつながり」~期待されるこれからのメディアの役割~

2019年にメディア環境研究所が開催した「メディアイノベーションフォーラム」では、「Direct_」をテーマに、多接点時代における生活者との新たなつながり方を議論。その実例の一つとして紹介した西日本新聞社の「あなたの特命取材班」(通称:あな特)について、後日、定量調査とデプスインタビューが実施されました。調査結果から見えてきた、生活者がメディアに期待するつながりや役割とは何か――。西日本新聞社の坂本信博氏とメディア環境研究所の新美妙子が対談しました。

■LINEはキャッチボールの嵐!? 「あな特」は記者と読者双方にとって「社会への窓」

新美

「あなたの特命取材班」(通称:あな特)は、読者が知るべきことや読者に知らせたいことに加えて読者の「知りたい」にこたえる企画として、2018年にスタートしたのですよね。

坂本

そうです。生活者から寄せられるさまざまな疑問や困りごとを調査し報道するもので、協力してくださる読者を「あな特通信員」と呼んでいます。1年限定だったのが、現在も続く人気企画になっていて、2020年3月現在約1万5000人の通信員とLINEの友達としてつながり、さまざまな相談を寄せてもらっています。

新美

相談を寄せる方のメリットはわかるのですが、なぜ通信員の方々が何の見返りも求めず西日本新聞社さんの取材に協力してくれるのか。今回定量調査とデプスインタビューを行ってその真相を探ってみました。

坂本

驚いたのが、「あな特はあなたにとって何ですか」という問いへの答えです。「頼りになる相談相手」「話し相手」という回答は予測できたのですが、「社会参加」という回答が一番多かった。読者の疑問や困りごとに記者が報道でこたえるという図式だけではなく、地域社会をより良くしたいとか、課題解決に取り組みたいと思っている多くの方にとって、「あな特」がそのツールになり得ているのだなと。いわば読者にとっての「社会への窓」になれているのかなと感じました。実は我々記者にとってもそれは同じで、読者の声を聞けるだけでなく、双方向のやりとりで内部資料や画像を送っていただくなど日々の取材を手助けいただいていることも多々あります。読者と記者の双方にとって「社会への窓」になっているのだと分かりました。

新聞社として日々、約300人の記者たちがアンテナを張って取材をしていますが、どうしても拾い上げられない情報もあるし、本当はキャッチしないといけない声をつかめていないこともある。これまでの報道は、読者に「知らせるべきこと」と記者が「知らせたいこと」に軸足を置いてきました。実はその点で、読者との間にずれがあったのかもしれないと、「あな特」を続ける中で感じています。そういう面でも「あな特」は我々にとって大事な「社会への窓」になっています。

新美

「あな特」では読者の困りごとにこたえるだけでなく、取材への協力をお願いしたいとLINEで直接呼びかけることもしていますよね。メディアからも積極的に読者に投げかけている。やり取りの最初の1歩が、本当に双方向になっているのだなと思いました。

坂本

そうですね。読者起点の調査報道は、他の新聞社も含めて、珍しい手法ではありません。弊社も以前は「社会部110番」という電話窓口で情報提供を受け付けていましたが、「あな特」には双方向のデジタルツールならではの特色があります。野球で例えると、かつては読者がピッチャーで記者はバッターだった。投げかけられたテーマについて、記者が選球して、スタンドにいるほかの多くの読者、つまり社会に向けて記事として打ち返し、それで完了していました。「あな特」では、読者の「こういうことがありましたよ」「これは不正では?」という投げかけに対し、記者が「写真はありますか?」「もう少し詳しく教えてください」とまた投げ返す。そのうちスタンドの方からも球が投げ込まれてきて…まるでキャッチボールの嵐のような状態になる。それで球場全体が湧いているようなイメージです(笑)。

新美

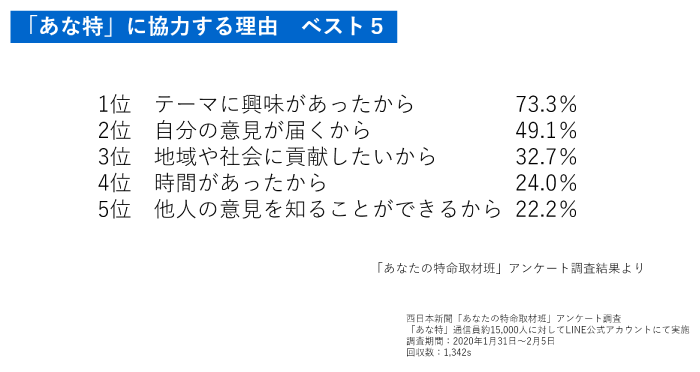

LINEというツールの良さもありますよね。家族や友達のように気楽にやり取りができる。調査では、「あな特」に協力する理由について、約半数が「自分の意見が届くから」と答えていました。「人の意見を知ることができるから」も2割くらい。(図1)SNSの発達によってさまざまな人の考えを知ることができるようになった一方で、政治的・社会的な話題など、親しい関係性であればあるほど自分の意見を出しにくいこともあると思います。そこに西日本新聞社さんという第三者が入ることで、客観的な視点でとらえてくれるだろうし、多方面に調査して報道されることによって個人の意見ではなく社会課題にしてくれることも期待できる。

(図1)

坂本

そうですね。たとえば「あな特」で先日、新型コロナウィルス関連のデマについて取り上げました。「ウィルスは熱に弱いので、〇℃のお湯を飲むといい」という内容のチェーンメールについてで、我々の元にも「重要な情報なのでもっと広めてほしい」というものから「本当かどうか検証してください」というものまでさまざまな声が寄せられました。そこで早速専門家に取材し、まったく根拠がないデマであることを紙面でお知らせしました。「あな特」でつながっている地方紙各社からも転載依頼があって、全国の計8紙に転載されました。いまではあれを信じている人はほぼいないでしょうが、デマの鎮静化に我々も少しは役立てたのではないかと思っています。

新美

近しい相手から送られてきて疑うこともできない、そんなときに身近な相談相手として「あな特」のような存在があって、取材し、裏付けのとれた情報を戻していただけるのは本当にありがたいですね。

また、調査では「取材協力したテーマについて考えるようになった」が半数近く、「地域で起こっていることに関心を持つようになった」「世の中の出来事に関心を持つようになった」がそれぞれ約3割。「地域をより良くしたいという気持ちを前よりも持つようになった」という方は2割以上いました。新聞はメディアリテラシーの教育とも非常に相性がいいメディアですが、「あな特」は生活者自身の能動的なアクションまでもかき立てるきっかけになっているのではないでしょうか。

坂本

実際に報道される前からそのニュースや事象にかかわっていることで、自分事化しやすいのではないかなと思います。かつては遠い世間の話、他人事だった話が、「これは私も知っている」という感覚になるわけですから。

■調査から見えてきた、「あな特」への熱い共感と応援したいファン心理

新美

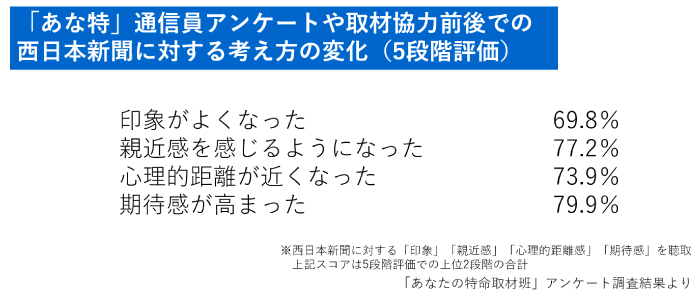

「あな特」によって心理的な距離も縮まり、親近感も醸成されていますよね。(図2)情報を与え、受け取るという関係性から一歩抜き出ている。デプスインタビューで、通信員の皆さんには新聞社の姿勢に対して共感や支持があるということがわかりました。回答で印象的だったのが、「新聞社が自分たちのために走って取材して、問題を解決してくれるなんてすごいと思った」「そういう姿勢にとても期待が持てた」という言葉です。これについてはどう感じますか?

(図2)

坂本

ここまで新聞社を頼もしく思ってくれる方がいることに、勇気をいただけました。まだまだ新聞にもできることはあるし、やらないといけないこともたくさんある。それは逆に、こんなに情報が飛び交い、またさまざまな団体や行政もある中で、「社会を良くしたい」という想いにこたえる機会がまだ充分ではないということ。そこに、我々が頑張る余地があると思いました。

新美

通信員の皆さんは、「あな特」の仕組みやメッセージに共感し、ファンになったと。そうした「共感」や「応援」を、現場の記者の方は感じていますか?

坂本

記者も、読者の「熱」を感じていると思います。これまでは多くの記事を出しながら、どれほどの読者に読まれていてどんな感想を持たれたかはわからなかったのが、いまは記事を出せば「こんな記事を待っていた」「新聞社が世のため人のために動いてくれるとは思わなかった」などLINEで次々と反響が来ますから。今回の調査で、生身の人の声としてそうした言葉を聞かせていただき、さらに手応えを感じているところです。

新美

「あな特」をアイドルに例える方もいましたね。ファンとして応援したいという(笑)。メディアに対してそんな気持ちを抱くとは驚きました。

坂本

我々はあくまでも、読者と一緒に走りながら課題解決をする伴走型調査報道という立ち位置でいますから、「アイドル」という言葉には私も驚きましたね。我々記者は、日々「お金を稼ぐのではなく、信頼を稼ぐのだ」と話しながら仕事をしていますが、それはすなわちファンづくりにもつながっているのかもしれません。またファンの存在は、新聞社への期待の裏返しでもある。「歴史の記録」「権力の監視」など新聞が担う重要な役割は依然ありつつも、これからの新聞社にとっては、読者との信頼を醸成していくことも不可欠になっていくのではないかと考えます。

新美

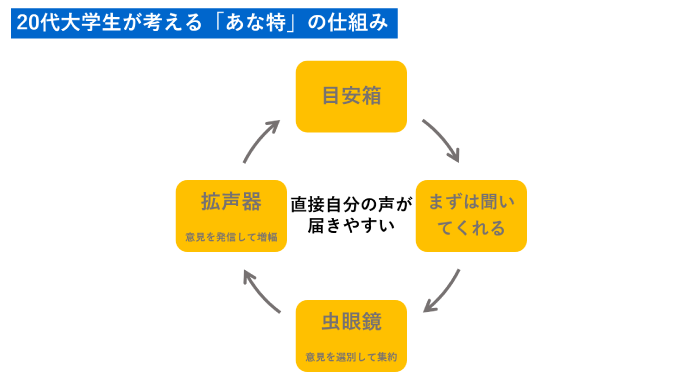

もう一つインタビューで印象的だったのは、ある大学生が言った「目安箱」という表現です。その方の説明では、「あな特」では読者の声が「選別」されるのではなく、「収れん」されていくという話でした。まるで虫眼鏡の収れん現象のように、光を一点に集めていき、火をつけるような感じだと。そして一度収れんさせたら、次に拡声器のように大きな声で広げていく。そこからまた読者が気付きを得て、考え、また「あな特」に投げかける…。その循環であると言っていました。(図3)

(図3)

坂本

その表現は的を射ていて、本当に的確に言語化されていますね。決して最初から構想したわけではないのですが、気づけば、そんな循環のシステムに成長したという感じです。

■西南戦争の報道に始まった、西日本新聞社の原点に立ち返る

坂本

我々西日本新聞は創刊143年になりますが、その歴史は、西南戦争の戦況が知りたいという市民の声を受け取材した記事から始まりました。読者の知りたいにこたえることで、社会課題を少しでも改善しようという想いから始まったのです。考えてみればそれこそが、我々の仕事の本質ともいえる。「あな特」はある意味、我々の原点回帰にもなっているのかもしれません。

新美

原点に戻り、さらにSNSによってフラットな関係性が築けるようになった。だからこそ、真摯に向き合っていかないといけませんよね。生活者はよく見ていますから。

坂本

まさにそうなのです。「新聞社は情報が欲しいだけ」「私たちを利用しているだけ」と感じられたら、信頼関係が一気に崩れてしまう。なので現場の記者たちが、大変でも一つ一つのLINEに丁寧に返信しています。その作業の積み重ねが大事なのだと思います。ただ、一定の人数がいないと対応できませんから、なるべく周囲を巻き込むようにしています。自分でできなければ同僚と。社内の仲間だけでも無理だったら同じ志を持つ他の報道機関と。報道機関だけで無理だったら民間の企業や団体の方々とも連携していく。九州以外の地域から続々と寄せられる情報も無視はできませんから、全国のローカルメディアに我々のノウハウ、マニュアルをすべて無償でお伝えして、一緒にやりませんかと声を掛け、自分たちが物理的に手を出せない部分をお互いにカバーし合うことにしました。さらに、パートナーのメディアが書いた面白い記事は相互に転載しています。2020年3月現在で、全国21媒体・18紙に「あな特」のネットワークは広がりました。

新美

ノウハウもマニュアルもすべて渡してしまうという、その英断が素晴らしいですね。

坂本

最近では、紙面の発行エリアが重なるライバルのローカルメディア同士も連携していただけるようになり、各紙が部数を競い読者を奪い合ってきた新聞業界に変化が生まれてきたのを感じています。完全に想像を超える動きですね。「あな特」の手法は、地域に根ざすローカルメディアだからこそできる仕事でもあり、新聞業界の大先輩から「あな特の手法が全国に広がって『ローカルメディア』という言葉の意味が変わってきたよね」という嬉しい言葉もいただきました。

■同じ時代に生きる「仲間」をつなげていき、無関心と戦っていく

新美

新聞社はこれからどんな存在になっていきたいですか?

坂本

新聞ジャーナリズムは社会に不可欠だと考えています。多くの市民に必要とされ、社会インフラとして機能し続けるために、「より良い社会をつくる」という志の部分で、新聞メディアに限らずいろいろな企業や団体とつながっていきたいですね。そうなれば新聞ジャーナリズムの未来も拓けるし、メディアとしてももう一つ深い役割を担えるようになると思います。

新美

最後にコミュニティについて伺います。我々の昨年のフォーラムでは、新しいコミュニティの仕組みとして「あな特」を紹介したのですが、インタビューでは誰も「あな特」をコミュニティと認識していませんでした(笑)。LINE上で行うのはあくまでも「あな特」との1対1のやり取りで、メンバー同士のつながりはないから。ただ、メンバー同士の直接的なつながりや考え方の一致がなくても、社会を良くしたいという根本にある想いを共有する方々がメディアと直接つながることで、何か大きな変革を起こすことができるコミュニティが生まれるのでは?と考えています。

坂本

「あな特」でもさまざまな事柄についてアンケートをとっているのですが、数時間で1000~2000程回答が集まり、それを翌日の紙面やウェブで紹介しています。世論調査とは違うので無作為抽出で正確に民意をはかれるわけではありませんが、賛成〇%反対〇%ではなく具体的な生の声を集めて載せることで、「自分はこう考えるけど、こういう人もいるのか」と知ってもらえる。そういう意味で読者と読者をつなげる役割も果たせているのではないかと思います。

今回、新型コロナウィルスの感染がここまで広がったことから、世界は本当につながっていることもわかったし、1つ1つの行動がさまざまなところに影響を与えるということもわかった。良くも悪くも世界はつながっている、無関係ではいられないのだということを痛感しました。自分は関係ないという「無関心と戦っていく」ということも、これからの我々の大きなテーマになると感じています。

新美

「無関心と戦う」という言葉に非常に共感します。「あな特」のマスコットあなとくちゃんのポスターも完成して、活動の広がりが一層期待できそうですね。「あな特」のこれからを楽しみにしています。今日はありがとうございました。

■プロフィール

坂本 信博

西日本新聞社 編集局クロスメディア報道部 シニアマネージャー

1972年、福岡市生まれ。マレーシアの邦字紙記者、商社勤務を経て、99年に西日本新聞社入社。主に社会部で医療・教育・安全保障・子どもの貧困などの調査報道に従事。2017年に外国人労働者との共生を考える「新 移民時代」の取材班代表として石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞受賞。共著に『医療崩壊を超えて』『安保法制の正体』『新 移民時代』など。

新美 妙子

博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所 上席研究員

1989年博報堂入社。メディアプラナー、メディアマーケターとしてメディアの価値研究、新聞広告効果測定の業界標準プラットフォーム構築などに従事。2013年4月より現職。メディア定点調査や各種定性調査など生活者のメディア行動を研究している。「広告ビジネスに関わる人のメディアガイド2015」(宣伝会議) 編集長。

【関連情報】

「メディアイノベーションフォーラム2019」

・DIRECT_多接点時代のつながり方

・DIRECT_Conversation 「いい会話」が「いいブランド」をつくる

・DIRECT_Content 「これ、やりたい」から「すぐ、できる」へ

・DIRECT_Community 「地域発 生活者と企業でアップデートするコミュニティ」