コラム

Media Innovation Lab

【Media Innovation Labレポート.1】米国動画配信サービスの最新動向

日本でも存在感を増しつつあった定額制動画配信サービスは、コロナ禍における在宅率の上昇によって一層注目を集めることになりました。一方米国におけるテレビ視聴スタイルは近年大きな変化のただ中にあり、さまざまな収益モデル、提供プラットフォームが出現しています。そこで、Media Innovation Labレポート第一回は博報堂DYメディアパートナーズイノベーションセンター 兼Media Innovation Lab(メディアイノベーションラボ※)の吉田弘(シリコンバレー在住)が米国における動画市場の最新の動きについて、現地から報告します。

■米国の動画市場の現在

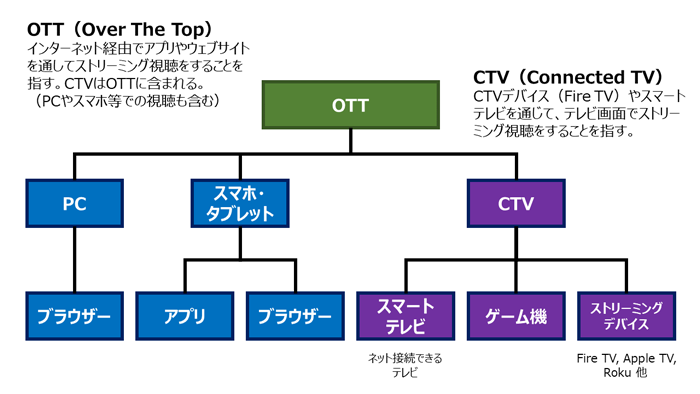

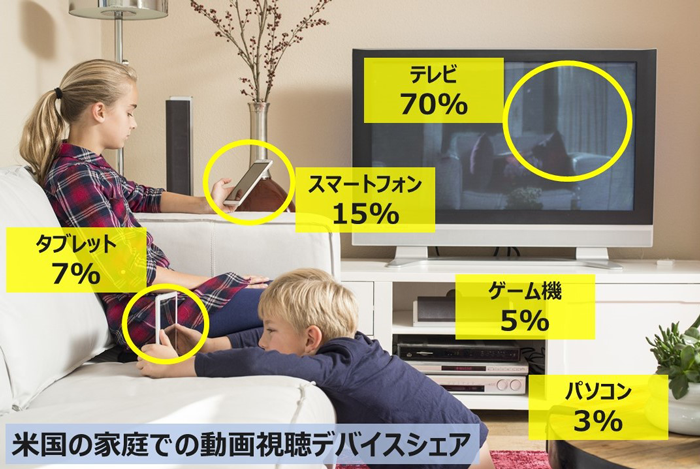

米国ではもともと9割以上の家庭で、ケーブル・衛星放送といった多チャンネル契約によるテレビ視聴を行っていましたが、デジタル化によってその形は非常に多様化し、特に定額制動画配信サービスが大きなビジネスとして急成長を続けています。かつて一般的だったのはケーブルテレビ会社などから提供されたセットボックスを通じてテレビを見る視聴スタイルでしたが、昨今、インターネットを通じさまざまなデバイスで動画コンテンツを見るOTT(Over The Top)と言われる視聴スタイルが急増。中でも注目を集めているのが、CTV(Connected TV)と呼ばれる、大画面の“テレビデバイス”を通じたストリーミング動画視聴です。たとえ長尺の動画でもスマホやPC、タブレットで視聴する人が多数派の日本とは異なり、米国人の66%がテレビを通じたインターネット動画視聴を行っており、主流のスタイルとなりつつあります。

コロナウィルス流行による巣ごもり需要で、日米いずれの動画配信市場も一定の伸びを見せましたが、米国はそれ以前から動画配信ビジネスが隆盛だったこともあり、コロナ前の時点ですでに全国民の実に6割がこのCTV視聴を行っていました。そのため伸び率だけを見ると日本ほどの成長はありません。その代わり米国では、巣ごもり期間中に1社のコンテンツでは満足できなくなった生活者が、新興のサブスクリプションサービスや広告付きのより低額な動画配信サービスなど、複数のサービスを併せて利用するようになっています。

ニールセンの調査データによる家庭でのOTTの視聴デバイス比率(コロナ前)

■CTVのさまざまな視聴モデルを紐解く

CTVと一口に言っても、そこにはさまざまな視聴モデルがあります。たとえば2007年と割と早期に誕生したhuluは、もともと広告付きで無料のサービスしかありませんでしたが、現在は有料のサブスクリプション型と広告付きですが低額の2つのサービスを展開しています。背景には、2013年に登場したNetflixに代表されるような、広告なしの有料型サービス体験がより多くの米国人に支持されたことがあります。たとえばドラマであれば、週に一度の放送を待って観るしかなかったところへ、シリーズをまとめて全話観る「binge watching(一気見)」という視聴方法が可能になり、新しい視聴体験として人気となりました。また高品質のオリジナルコンテンツ制作にも注力した結果、評判を呼び、その相乗効果でサブスクリプションサービスの利用者が急増していきました。ただそうは言っても、ケーブルテレビに加えて好みの有料サービスにいくつも加入するのは経済的な負担が大きすぎるため、第2、第3の選択肢として需要が高まってきたのが、広告付きの無料あるいは低額のサービスです。このようにして、複数の料金体系を持つハイブリッド型サービスが増えていき、新興のTubi、PLUTO、RokuChannelといった完全無料の広告付きストリーミングサービスも市民権を得てきています。

ちなみにここ4、5年の間は、もともと圧倒的なシェアを誇っていたケーブルテレビや衛星放送の料金が高額であることを疑問視する声も出てきています。有料の動画配信サービスが月額12、13ドル程度である一方で、代表的なESPNというスポーツチャンネルを含んだケーブルテレビや衛星放送のパッケージの場合は日本円で1万円くらいになる。視聴者の、これらの有料放送サービスを解約する流れ(コードカッティング)も、有料サブスクリプションモデルが一気に普及する後押しになっているようです。

シリコンバレー自宅のRokuのポータル画面

■いまなぜCTV広告が注目されているのか?各視点からの考察

こうした環境下において、CTV広告市場が注目を集める理由について、改めて生活者、放送局、広告主の3つの視点から考察していきます。

まず生活者視点から見てみましょう。最初にTubi、PLUTO、RokuChannelといった完全無料の広告付きCTVを体験した頃は、保有コンテンツの質量共にいまいちパッとしない印象でしたから、私自身ここまでCTV広告が大きな市場に成長するとは正直思っていませんでした。保有コンテンツについては現在も各社それぞれの強みと弱みがあることに変わりありませんが、RokuやAmazonのFire TVなどではアプリをまたいで作品検索ができるようになっており、「見逃していたあの作品は他の有料サービスにはないけどTubiならあるな」といった体験が増えていき、どんどん他のサブスクリプションサービスにも興味がわいていきました。また広告付きの低額、あるいは無料サービスの場合でも、自動車メーカーなど有名企業が積極的にCMを入れており、広告の質が非常に高い。視聴中に広告が入ってきても、それによって気分が損なわれたり不快になったりすることが少ないわけです。そのため多くの人が、1つ2つの有料型サービスに加入しつつ、同時に無料の広告付きサービスを複数楽しむといった状況になっています。データとしても、2020年の1月から2月の間に、広告付きの動画配信サービスは41%、広告なしの動画サービスは29%の伸びを見せていて、広告付き動画配信サービスの伸びしろを感じさせる数値になっています。

次に放送局視点から見てみます。米国でもこの10年ほどテレビ放送の総視聴率が右肩下がりで、各局がこぞってこの新しい視聴サービスビジネスに乗り込んできています。そもそも米国は移民などで総人口は増えているのですが、ネット配信やゲームなど娯楽の多様化が進み、視聴率が下がっているのです。そこで各放送局は、既存の領域をリバイタライズするよりも、現在勢いのあるデジタル市場に積極的に参入することを選んだわけです。たとえばここ半年~1年の間に、Comcast社がXumoを、ViacomCBS社がPLUTOを、FOX社がTubiを買収するなど、大手メディアコングロマリットによる無料/広告付きCTVアプリケーション会社の取り込みが相次いでいます。また買収するだけでなく、自前で新たなサービスを展開させる動きも活発化していて、たとえばCBSやNBCは、自分たちのコンテンツをハイブリッド型サービスで提供する動きにも出ている。推進済みのこうしたサービスと新たに買収したアプリとを融合させていくのかどうかはまだわかりませんが、今後もその動向から目が離せません。余談ですが、コロナ下において日本と同様放送局のCM収入は激減しました。そんな中で例えばCBSは、CBS ALL ACCESSというハイブリッド型のサブスクリプションサービスの加入者をぐっと増やしました。地上波、ローカル、ケーブルなどの形態に加えCTVを保有しておくことは、長い目で見た時のリスク分散戦略として有効なのかもしれません。

最後に広告主側の視点から見てみましょう。米国のテレビビジネスでは視聴率が下がってはいるものの、CPM(1000人に広告を伝達するための広告費)はこの10年くらい上がっています。視聴率が下がると供給――GRP(述べ視聴率)が減るので、コストが上がる。それでもテレビCMを打ちたいという広告主はたくさんいるので、CPMは上がるのです。そんな中で、同じテレビ画面で高品質の映像・音響で出すことが可能なCTV広告への評価が高まっている。フォーマットもテレビとそれほど変わりませんし、コンテンツの質もそこまで悪くないので、自分たちのブランドを毀損することはないだろうという評価です。テレビの視聴率が減っている分がCTVに移っているという理屈なので、テレビのリーチを補完するという意味で、うまく活用すればいわゆるインクリメンタルリーチに相当寄与するものとされているのです。冒頭で触れた、自動車メーカーなど有名企業がCTVに積極的に広告を入れている理由がここにあります。 ある記事によると、コロナ下においてデジタル広告のCPMは全体的に低下したものの、CTVのCPMはほぼ下がらなかったそうです。予約型で売買されていること、需要が旺盛であることが背景にあるのは確かですが、広告の絞り込みが行われるような状況下にあっても、CTVが広告主から重視されるメディアになっていることがわかるのではないでしょうか。

■これからの想定シナリオ~CTV戦国時代が始まる

CTV広告ビジネスは、基本的にはデジタル広告と同じ技術、モデルとなります。ただ、そもそもCTVの場合はテレビ画面なので、ユーザーがクリックすることが前提ではなく、いわゆる“獲得系”の広告は意味を為しません。その代わり彼らは、既存のブランディング系の広告主に対するのと同じロジックでセールスしているのです。広告主にしてみても、テレビ視聴率が下がるなか新しいアウトプット先を探している状態なので、ウィンウィンの状態でうまくサイクルが回っているのが現状です。もし日本が参考にできることがあるとすれば、日本でメジャーなインターネット広告におけるセールスロジックを、もっとブランディング寄りにしていくということでしょうか。ちなみに2~3年程前から話題になっているD2Cブランドにおいても、これまでFacebookを中心としたSNS広告が主でしたが、CTVが割安なこと、また一部データを使ったプラニングが可能になるということで、テレビとインターネットの中間に位置する新たな広告プラットフォームとしてCTVの注目度が高まっています。

この半年~1年でPLUTO、Tubi、Xumoの3社がそれぞれメジャーな放送コングロマリットの一部になったことは、今後放送局の豊富なコンテンツがCTVに流れ込むことを意味し、ますますCTVが存在感を増していくだろうと考えます。各放送局が展開しているハイブリッド型サブスクリプションサービスの領域も合わせ、混戦は避けられないでしょう。また、これまでサブスクリプション型サービスとしてNetflixが圧倒的強さを誇っていた背景には、ディズニーコンテンツを始めとするキラーコンテンツを多数有していたことがあるのですが、2020年以降次々と契約切れを迎え、たとえばディズニー関連のコンテンツはDisney+へ、「ビッグバンセオリー」「フレンズ」などはWARNER MEDIAのHBO MAXへ、「The Office」などはNBCのpeacockへ、といった競合サブスクリプション型サービスに流れていくことになる。キラーコンテンツが分散することで、サービスへの支持も分散するとみられます。一方で、生活者一人が加入する動画サービスは平均2~3社とされていますから、残りは無料の広告型に流れていくしかありません。その3社に入るための生き残りをかけた戦いが、今後ますます激化していくだろうと思います。

ただ、広告ビジネスの側面ではいくつか注意点もあります。CTVの見え方としてはテレビCMに近づいてはいますが、形態としてはネット広告と同じアドテクが使われているため、近年、ネット広告と同様のアドフラウド問題などが顕在化してきています。また、ネット広告と同様に大々的にデータ収集を図りマーケティングに生かしたいところですが、Roku、Amazon Fire TV、SMART TVなど多岐にわたるプラットフォームのデータを共通で入手することはできず、結局思ったようなリーチが図れないという課題もあります。

■日本の動画広告市場への示唆

日本でもこれまでネットの無料動画コンテンツが複数登場してきましたが、あまり成功はしてきませんでした。そこから、近年新たに放送局がTVerなど無料の広告付き動画配信サービスを立ち上げ、支持を集めている。このモデルがどこまで成功するかの鍵は、コンテンツの質量ともにいかに生活者目線で高めていけるかにあると思います。それと同時に、いかに着実にリーチが確保できる、広告主にとって魅力的なプラットフォームにしていくかの長期的な戦略も必要になってくるでしょう。

日本の場合はもともと無料コンテンツが溢れていて、なかなか生活者がコンテンツにお金を払わない傾向があると言われてきました。しかしこのコロナ禍をきっかけに有料のサブスクリプション型サービスが契約者数を大きく伸ばすなど、これまでの常識が変わりつつあるのも事実です。こうした変化の兆しを的確にキャッチし、新しい挑戦をしていく必要があるのではないでしょうか。一歩先を行く米国で、既存メディアと新興のCTVがこれからどう融合し、発展していくのか――今後の米国動画市場の動向はこれからの日本の広告市場にとっても、大いに参考になるのではないかと思います。

※Media Innovation Lab (メディアイノベーションラボ)

博報堂DYメディアパートナーズとデジタル・アドバタイジング・コンソーシアムが、日本、深圳、シリコンバレーを活動拠点とし、AdX(アドトランスフォーメーション)をテーマにイノベーション創出に向けた情報収集や分析、発信を行う専門組織。両社の力を統合し、メディアビジネス・デジタル領域における次世代ビジネス開発に向けたメディア産業の新たな可能性を模索していきます。

吉田 弘

イノベーションセンター

1988年博報堂入社。事業局、研究開発局を経て、2004年より博報堂DYメディアパートナーズへ異動。メディア環境研究所長、メディアビジネス開発センター長を経たのち、2018年よりイノベーションセンター(シリコンバレーオフィス)エグゼクティブディレクター。20年より、Media Innovation Lab (メディアイノベーションラボ)海外拠点リーダーを兼務。