レポート

セミナー・フォーラム

メディア環境研究所ウェビナー2021夏 Picky Audience ~始まったメディア生活の問い直し~ パネルディスカッション「メディア生活を問い直す生活者の捉え方」

生活者のメディア総接触時間がますます増加し、メディア環境のデジタル化が一層進む中、コロナ禍は、メディア生活の問い直しももたらしました。メディア環境研究所は、その中でもより意思をもってメディア・コンテンツを選択する生活者に注目。彼らを「Picky Audience」(Picky=選り好みする)と定義し、ポストコロナにつながる新たな生活者像としてとらえています。今回のメディア環境研究所ウェビナーでは、コロナ禍のメディア環境を初めて切り取った今年のメディア定点調査をもとに、生活者の意識・行動の今と、長期観測から見えてきた変化の潮流を検証。メディア生活の問い直しにどう応えていくかのヒントを探りました。

前半のキーノートの内容を受けて行われたパネルディスカッションの内容をご報告します。

パネルディスカッション 「メディア生活を問い直す生活者の捉え方」

登壇者:

長崎亘宏(株式会社講談社 ライツ・メディアビジネス局 局次長兼メディア開発部 部長)

安藤元博(株式会社博報堂DYメディアパートナーズ/株式会社博報堂/株式会社博報堂DYホールディングス 常務執行役員)

モデレーター:

森永真弓(株式会社博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所 上席研究員)

■広告主、メディア、広告会社における三方よしを目指す

森永

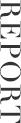

キーノートでは「Picky Audience」の存在についてご紹介しましたが、その前提として語られたのは、“なんとなく”の情報消費をしなくなったという生活者の変化です。なんとなくの時間は、広告枠的に考えると最大のチャンスだったわけですが、スマホなどプラットフォームアプリにその時間が奪われ、いわゆる従来媒体は“わざわざ”の時間に変化。どちらかというとコンテンツホルダー目線に近づいてきています。そしてコンテンツホルダー目線で言うと、従来媒体からのコンテンツもまた、プラットフォームを通じてスマホのほうに流れていると言える。媒体社をこのようにコンテンツホルダーと捉えると、広告ビジネス、コミュニケーションビジネスとはまた違った解釈ができるのではないでしょうか。今回、出版社から統合コンテンツ企業へと転換された講談社の長崎さんと、博報堂DYグループで広告枠ビジネスの売買と効果測定などのデジタル化を推進している安藤で、ディスカッションしていただきます。

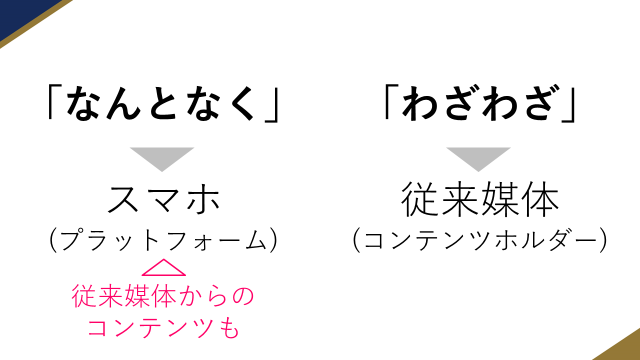

まず、広告を単純に、露出効果を測るためのものか、あるいは絆づくりを目的としたものかに分類してみると、露出効果の方はテレビのスポット、新聞の純広、デジタルのユーザーターゲティングなどが挙げられ、絆づくりではテレビのタイム、タイアップ、コンテンツマッチングといったものがあると思います。このあたり、長崎さんはビジネスとしてどう捉えてらっしゃいますか。

長崎

弊社での上半期は、昨年12月から今年5月までという変則的な年次なのですが、デジタル広告比率が約7割で、5年前のほぼ10倍。広告収入がデジタルメディア領域にかなり寄っています。コンテンツとしては国内外のライツがあり、ドラマ原作やマンガ、アニメのビジネス化というところでは、従来の広告やメディア・コンテンツ起点のパートナーシップ、スポンサーシップというものがあり、それらにフレキシブルに対応しています。

森永

広告枠ではデジタルが推進されているなかで、オーナーシップ、スポンサーシップ、あるいは絆づくりの部分は、今後考えていくべき領域になるでしょうか。

安藤

これまでは媒体社にとっても広告会社にとっても、枠を取引することがビジネスでしたが、これを言い替えると、枠取引そのものでビジネスが完結していて、効果に関してはプラスアルファに見えている部分がありました。むしろそここそをしっかりビジネスにしていこうというのが一つの問題提起です。そして、「絆を強めていくという目的と、枠によるリーチは完全に分かれるものなのか。」「枠の部分で生活者とどのような関係性を持ち、その関係性を広告主としてどう活用できるのか。」など、従来の広告枠の活用の仕方も見直していかなくてはならないと考えています。

森永

長崎さんは以前、「いまの生活者はメディア出自でモノを見ているのだろうか」「もっと自由に見ているはずだ」とおっしゃっていたそうですね。

長崎

私たちのようなメディア会社は、それぞれプリント(紙)媒体や電波媒体を展開し、媒体ごとに設けた仕組みをもとに情報を届け、コンテンツを購入していただくルートも持っています。ブロードキャスティング、デリバリーという概念で言うと、コンテンツを持っている私たちがお届けし、そしてその先で、さまざまな意識変容、態度変容などの影響があるだろうというのが従来の考え方でした。ただ、オーソリティメディア、オーソリティコンテンツであることは変わらないものの、これからは生活者の言葉やソーシャルメディア上のさまざまなC2Cのやり取りの中から、私たちのメディアやコンテンツが提供した情報の痕跡というものを逆に拾っていかなくてはいけない時代だと思うのです。

森永

お二人の話の中にヒントがあったように思います。あえて広告枠という言い方をしてきましたが、広告枠の売買だけでなく、広告効果の売買というビジネスが必要なのではないかという考えも出てきており、その思想のもとに、博報堂DYグループはAaaS(Advertising as a Service)という新たなビジネスモデルを推進しています。

安藤

「広告メディアビジネスの革新」としてAaaSという、構えの大きい言葉を使っていますが、それは既存のソリューション群を超えて、広告ビジネス、広告メディアビジネスはこのように変革すべきだというビジョンを明示したいからです。広告メディアビジネスとはいわば自分たち自身のDXです。以前から得意先へのDXを提案してきた広告会社ですが、自分たちのDXもやるべきです。実際、いわゆる2大広告メディアであるテレビとデジタルでは指標も買い方も全然異なるので、目的に応じたマーケティング効果の可視化ができておらず、広告主の皆さんからも厳しい声をいただいているのが現状です。こうした状況下で放送局もデジタルプラットフォーマーも出版社も、各自、広告ビジネス変革に取り組む動きが出てきていて、一つひとつは素晴らしいのですが、それらがばらばらに行われてしまっているという実態もあります。広告主の皆さんから見ると、一つひとつのメディアは進化しているが、広告メディア全体の動きとしては疑問を感じるところもあるでしょう。そこであえてAaaSという言葉で広告メディア全体が向かうべき方向を示しています。

これからは、広告産業も効果を取引するサービス業でなければいけないと考えましたが、メディアのバイイングの指標は別々なので、狙った広告効果に応じたメディア活用が十分にはできない状態です。そこで博報堂DYグループとして、いわゆるメディアデータの集約統合という形で、広告主の皆さんのKPIに応じたメディア横断でのバイイング、プラニング、モニタリングを実現させようと考えたのがAaaSです。膨大な取引データを一元的に管理できるデータ基盤、システム基盤をつくり、アルゴリズムと掛け算してメディアが活用できるようにし、ダッシュボードの形で提供できるよう進めています。

長崎

かつてのようなビッグプレゼンテーションのような時代は終わり、途中でどう見極め、どう改善するかという運用の方がこれからは主力になると考えます。AaaSの考え方は広告主、メディア、広告会社の三方よしが実現でき、理想的ですね。いままではどちらかというとプラニング、バイイングのところで頑張るというイメージでしたが、我々媒体社としても、キャンペーンや掲載が終わった後にまた勝負できるチャンスがあるという意味で、考え方を変えなくてはなりません。また、効果や成果を握っていくためにも、指標についてメディア側が相談していくことも大事だと思います。

森永

今後、効果も売買するのであれば、値付けも含めてダイナミックに変動させる可能性も出てくるのでしょうか。

安藤

長崎さんが使われた「運用」というキーワードは、広告メディアビジネスにおいても重要と考えています。AaaSは発表して半年で、扱えるメディアはまだすべてではありません。テレビ、デジタルから始めていますが、紙媒体、アウトドアなども含めて運用的な考え方を主流にしていかなくてはならないと考えます。ニーズは広がっていて、メディアにとってもチャンスだと思うので、どういうふうに高付加価値のものとして提供できるか、現在開発・改善を進めています。

長崎

媒体社、広告会社、広告主の三者にとってのフェアトレードを求めています。ダッシュボードや指標を協議し、共有して、フェアな仕組みをつくりあげていけばサステナブルになると期待しています。

安藤

これまでは商習慣的にも難しいことが多々あったのかもしれませんが、三者の間でワンチームで考えていきたいと思っています。

■過去の商習慣、常識を前提とせずに革新していく

森永

「C-station」という講談社さんの新しい取り組みについても教えていただけますか。

長崎

Contents station 略してC-stationというサイトを3年前にリリースしました。コンテンツマーケティングについての総合情報、ニュースメディアですが、コンシェルジュサービスがついています。誰でも、登録していただければ弊社のメディア情報やコンテンツ情報を取れるし、交渉したり問い合わせしたりできる仕組みになっています。ヒントになったのはD2Cブランドで、お客様と作り手、送り手がいかにつながるかということに主眼をおいています。

安藤

放送局や新聞社、さまざまなメディアがこうした方向性に行くのはごく自然なことだと思います。一方で長崎さんは以前、いままで広告会社はトランスレーターだったが今後はモデレーターになるべきだとも語っていらして、僕も同意です。講談社さんにはC-stationで提供するサービスがあり、マーケティングの目的としてこのコンテンツが非常に重要である以上に、広告主にとって何と何をどのように掛け合わせ、目標に近づいていくかということが重要だと思います。その点において広告会社に手伝わせていただき、切磋琢磨しながら自由な取引の中でどのような価値を提供できるかということを、媒体社、広告会社それぞれがアプローチしなければならないと感じています。

長崎

講談社は現在、メディアのみならずライツも含めてビジネスマッチングを図っていますが、実際に広げてみた後には、さらなるまとめ直しが起こると思います。さまざまなプレーヤーが出てきたときに、ブラックボックスではなくフラットなマーケットでビジネスを組み上げていく。マッチングが起きた後に広告会社に入っていただくのが理想的だと思います。

森永

これからは三者で合意形成していき、より良いコミュニケーションの施策を生み出し、値付けをしていくという形になっていくのかなと思います。最後に、今後のメディアビジネス、コンテンツビジネスに携わる人材にはどのようなことが求められるでしょうか。

安藤

一言で言うなら、変化に対してひるまないこと。これは広告会社にとっても媒体社にとっても広告主にとっても言えるのではないでしょうか。これまでの商習慣、常識を前提とせずに革新し、長崎さんもおっしゃった「三方よし」に向かっていかなくてはならないと思います。それに寄与するものとして、AaaSも含め、業界全体で取り組んでいけたらと思います。

長崎

ダイバーシティ&インクルージョンのように、広告メディアの世界も、異質と思っているもの、もしくは対立するものを受け入れたり試したりすることが大事で、そういう人や会社がこれからはどんどん伸びていくと思います。あとは運用力。メディアプラニングをして出稿することがゴールではなくて、むしろ大変なのはそれから。その先が大事だと思います。

森永

本日はありがとうございました!

長崎亘宏(株式会社講談社 ライツ・メディアビジネス局 局次長兼メディア開発部 部長)

安藤元博(株式会社博報堂DYメディアパートナーズ/株式会社博報堂/株式会社博報堂DYホールディングス 常務執行役員)

森永真弓(博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所 上席研究員)