コラム

メディアガイド

データドリブンマーケティング時代、インターネット広告はどう変わる?

小高 治正i-メディア局 デジタル戦略部

加速するプログラマティック化への波

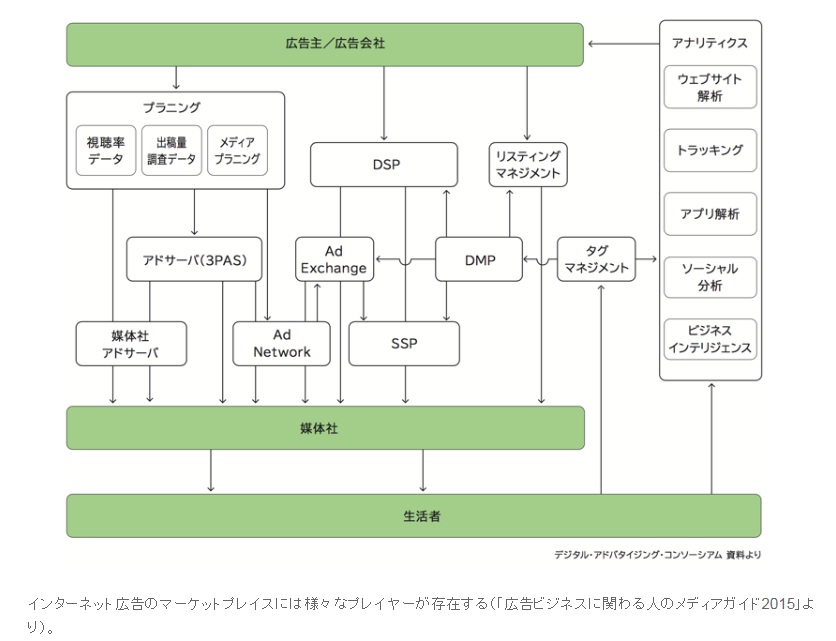

インターネット広告は、2013年頃から運用型広告(検索広告、プログラマティックバイイングのディスプレイ広告ほか)が伸びていて、「予約型(固定価格)広告」が減ってきています。

運用型広告はプログラマティック取引の一形態のRTB(リアルタイム入札)によるDSP(デマンドサイドプラットフォーム)やGoogleのGDN(Google Display Network)、ヤフーのYDN(Yahoo!Display Adnetwork)、といったプラットフォームが牽引していますが、さらにFacebookなどのSNS広告もプログラマティックへ移行しています。

そして最近、ダブルクリック社が「プログラマティックギャランティード」という在庫予約型固定単価取引への対応を発表しました。予約型広告もプログラマティックに組み込まれています。

また、インターネット広告は、本格的にデータドリブンマーケティングへと移行しつつあります。

従来もデータドリブンだったのですが、それは主にダイレクトなマーケティングモデルに対してのアプローチでした。広告の投下量(imp)、広告への反応(Click)、ランディングページ(LP)の訪問数、コンバージョンページ(CV)への到達数を、アドトラッキングツールとアクセス解析ツールのデータで計測して、PDCAを回して効率(ROI)を向上させるというものです。

ただロジックは意外にシンプルで、データの捉え方もざっくりとしたものでした。それがここ数年、2つの新しいストリームへ進化しています。

運用型広告はDMPによる高度なオーディエンスターゲティングへ

Googleが検索広告を始めた頃、「その情報を必要としている人にとって、広告は有益な情報なのだ」というメッセージがありました。

その情報を必要としている人を見分ける手段のひとつが「検索」だったのですが、その後コンバージョン(購買)に至るまでのプロセスを可視化して管理するアクセス解析が行われるようになり、Googleは「Google Analytics」というツールを提供しました。

自社サイトの訪問者をベースに、より効率的に顧客を獲得するための分析法が生まれました。アトリビューション分析、カスタマージャーニーマップなどの分析法が出てきて、データを管理画面で見て、広告を運用するという形が定着していきました。

その情報を必要としている人を見分けるためのターゲティングも進化していきました。最近、より精度をあげるために行われているのが「オーディエンスターゲティング」です。従来の行動ターゲティングは単一サイト内でしたが、様々なサイトでの行動データやシンク可能なデータを駆使して、より細かなペルソナ的な分類をします。

それはサードパーティデータをもつDMP(データマネジメントプラットフォーム)によって可能になりました。例えばAudience Oneなどですが、月間数億単位のcookieを保有しています。

一方、広告主も会員情報や購入者情報のデータを持っています。ファーストパーティデータDMPです。このデータをサードパーティデータと結びつけると、さらに粒度が上がります。例えば、購入に至ったオーディエンスと似た特性を持ったユーザーを探して広告を出す「オーディエンス拡張」も可能になります。

こうしたデータドリブンな広告の運用には、そのための管理ツールが必要になります。Google Analyticsが先駆でしたが、今や「Facebook Insight」、「Twitter Analytics」、と続々専用ツールを用意しています。これらはアクセス解析機能に広告管理機能を備えていますが、広告を購入するビッディングツールは別だったりするので、その運用は複雑で負荷も大きくなっています。

ところでDMPやオーディエンスターゲティングの利用価値はダイレクトマーケティングの広告主だけではありません。顧客データとリンクできますからCRMにも利用できますし、ブランド型出稿の広告主でも、そのブランドで設定しているターゲットの検証やより詳細なターゲット分類にも使えます。

テレビとインターネット広告の認知効果モデルへ

もうひとつのデータドリブンへの動きは、今ある6メディアのなかで最強のテレビとの広告認知効果、ブランドリフト効果モデルへのアプローチです。

テレビ、新聞、ラジオ、雜誌、インターネット、アウトドアメディアといったメディア別の広告予算の配分をどうするのかは、ある種永遠のテーマなのかもしれませんが、教科書的には以下の3要素が挙げられます。①ユーザーのメディア接触時間、②メディア別のリーチ(効率)、③目標(購買)への貢献度です。ところが、メディアごとにその通貨が異なるので、実際に実行できる最適解へのロジックはなかなか難しいものがあります。

米国では2013年にオンライン広告業界団体のIABが「A Comprehensive Picture of Digital Video and TV Advertising」調査を実施し、テレビCMと動画広告の効果的な組み合わせを検証しました。調査では、テレビCMのみ視聴した人、テレビCMと動画広告を視聴した人に分けて、「広告認知」から、「ブランドに対する好感度」などを調査。全ての指標でテレビCMと動画広告両方を見た方が15%~45%向上したという結果が出ました。

博報堂DYメディアパートナーズでは昨年、テレビCMと動画広告との複合接触効果やインクリメンタルリーチ効果の調査を行いました。さらに「TVPlus Simulator」を開発し、ターゲットリーチ、広告認知から商品購入利用意向までの広告指標のシミュレーションが可能になっています。

一方、日本広告業協会ほかによるオンライン広告効果の共通指標整備調査も始まっており、主にディスプレイ広告の認知効果やリーチ&フリークエンシーなどが調査されています。

さて、グローバルではWPPグループが、Kantar社(消費者/購買データ)を中心に、 Rentrak(テレビ視聴データ) ComScore(オンライン視聴データ)を買収投資によって、テレビ、デジタル、モバイルのクロスプラットフォーム広告を構築しようとしています。

はたして、ワナメーカーへの回答は出せるのでしょうか?

Bigdataの技術がもたらした、世の中にある、ありとあらゆるデータの統合による、新しい(デジタル)マーケティングの時代がやって来る日も近そうです。